FENDER ジャズベースの配線方法と手順(3ノブ仕様)【わかりやすい実態配線図付き】

ジャズベースはボリューム周りの配線が特殊!

フェンダーの傑作ベース ジャズベースの配線

今回はFENDER社の傑作にして初心者からプロまで幅広く愛される超定番ベース、ジャズベースの配線について解説します。

ジャズベースは他のベースやエレキギターとはボリューム周りの配線が違い少し特殊なので、その辺りに注意が必要です。

なお、今回解説するのは今日一般的な3ノブジャズベースの配線。

2連2日ポットを2つ使った2ノブに仕様ジャズベースとは配線が異なりますのでご注意ください。

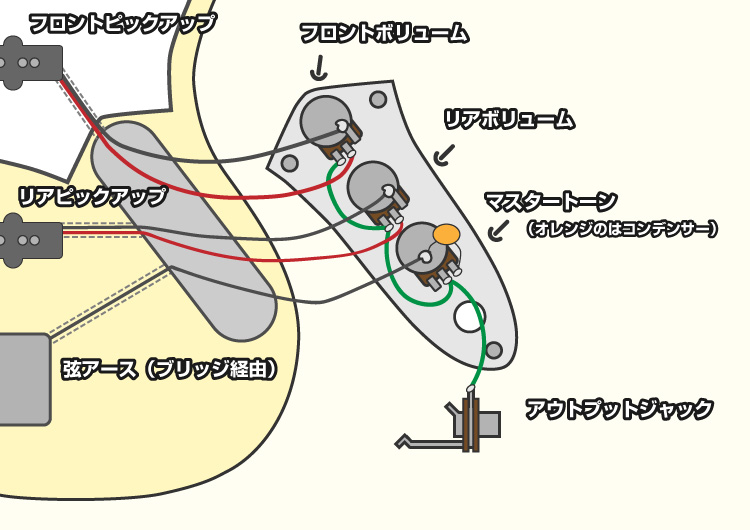

フェンダージャズベースの実態配線図

フェンダージャズベースの配線図

上記がジャズベースの実態配線図。

ちなみに実態配線図とは小難しい記号で書かれた回路図ではなく、実際の配線を図に起こしたものを言います。

ジャズベースの配線時のオススメはんだ付け順番

ジャズベースをキレイかつのちのちメンテナンスしやすく配線するコツとしては、はんだ付けを順番が非常に大事です。

管理人的オススメな順番をご紹介しておきますので、配線初心者は必ず確認しておくことを強くオススメします。

なお、先述の通りジャズベースにはちょっと特殊なボリューム配線が採用されています。

通常ピックアップの出力はボリュームポットの3番端子に結線しますが、ジャズベースの場合は2番端子に結線します。

一般的な配線(例えばプレシジョンベース)と同じく3番端子に結線してしまうと、リアピックアップもしくはフロントピックアップのどちらかのボリュームを0にするともう片方のボリュームを上げていても全く音がしなくなってしまいます。

他のエレキギターやベースのクセで3番端子に結線してしまわないよう注意しましょう。

手順1 ボリュームポットの1番端子をポット底面にはんだ付けする

まず最初にボリュームに使うポットの1番端子をポットの底面にはんだ付けしてしまいます。

先にポットをコントロールパネルにつけてからでも構いません。

やりやすい方で。

これはボリュームツマミが0時にピックアップの出力をアースに落とし、ミュート状態にするため。

1番端子をラジオペンチなどで曲げてポットの底面につけ、はんだ付けしましょう。

端子そのものを折り曲げず配線材でつないでも構いませんが、配線材が増えるとはんだごての取り回しの邪魔になるのでオススメしません。

なおこの時、はんだ底面は面積が広いためはんだごての熱が逃げやすいので、ポット底面に長めに余熱を加えてからはんだを流しましょう。

適切に熱が加わっていないとはんだがうまく馴染まずダマになり、あとではずれやすいので注意が必要です。

手順2 二つのボリュームポットとトーンポット、ジャックを配線する

次にコントロールパネルにポット全てとアウトプットジャックを取りつけ、ボリュームポット同士の3番端子とトーンポットの2番端子、アウトプットの配線を済ませます。

(画像中緑の線)

このとき、配線材はなるべくコントロールパネルを這うようにし、長さには余裕をもっておきます。

基本的にリード線の長さは少し長めにとっておくのがセオリー。

なんらかの理由でリード線が引っ張られてしまった時に遊びがないとすぐに断線や接触不良を起こしてしまいます。

例えばよくある事例ではポットが回ってしまった時、リード線に余裕がないとあっという間にちぎれてしまったり。

(なんでそんなことが起こるかはコチラにて詳しく)

単純に配線中に邪魔なリード線をちょいと横にのけてはんだ付けすることも多く、リード線の長さがタイト過ぎてもいいことはあまりありません。

『 配線が長くなると音が悪くなる! 』なんてこだわり過ぎな方もいます。

もちろん無駄に長くする必要はありませんが、本番で音の出ないリスクと微弱な抵抗の問題とを天秤にかけるのはナンセンスです。

内部の数センチ程度の配線長を気にする方がよく数メートルもするシールドなんて使えるなぁ、と残念な気持ちになります。

両端をはんだ付けしてリード線が緩く弧を描くくらいにはリード線に余裕を持たせましょう。

手順3 トーンポットのコンデンサーをはんだ付け

次にトーンポットとコンデンサーをはんだ付けしてします。

(画像中オレンジのパーツ)

コンデンサーの足をそのまま直にトーンポットの底面と1番端子にはんだ付け。

コンデンサーはトーンポットの底面(配線時は上面)に取り付けるためどうしても手前に飛び出し、他の配線時に邪魔になりやすいもの。

なので、いちからジャズベースの配線を行う場合は後回しにするのが基本手順です。

コンデンサーの足が長すぎて邪魔な場合は多少切っても構いません。

手順4 各ピックアップとボリュームポット、弦アースをはんだ付け

最後にフロントとリアの各ピックアップとボリュームポット、そしてブリッジからの弦アースの配線をします。

ちなみにピックアップの2本の線はくるくるとねじっておくと見た目も美しく、多少ながらノイズにも強くなる効果が期待できます。

先にポットの背中のアース配線からやってしまうと手前にリード線がある状態で奥のポット端子に配線しなければならずやりづらいので、先にポットの2番端子側=出力側からはんだ付けしましょう。

(画像中赤い線)

なお、画像中ではわかりやすいように赤と黒の線で表していますが、ピックアップの線は白と黒であることが一般的。

どちらを出力でどちらをアースにつないでも構いませんが、それぞれの出力とアースとでフロントとリアとで同じ色がつながるように配線します。

(出力=ボリュームポット2番端子 / アース=ポットの底面)

これらのピックアップやブリッジの弦アースの線はある程度長めにとっておくことを強く強くオススメします。

なぜならまたコントロールパネルを外す時、あなたが残したピックアップの線と弦アースの長さ分しかボディーからは離せないから。

再度の配線や断線の修理の際など、コントロールパネルを引っ張り出せず作業しづらくてイラっときます。

あとのことを考え、コントロールパネルを外した際に無理なくひっくり返して置ける程度の長さはとっておきましょう。

(どちらにせよ作業上最低限の長さはないと最初の配線ができないはずですけど)

なぜその順番?はんだづけの順番の基本

配線自体はつながってさえいれば機能するので、はんだ付けの手順は必ずしも上記の順番でなくても問題ありませんし、長さの余裕もなくても音は出せます。

しかし、何も考えずつけはじめてしまうとあとあと後悔することになります。

はんだ付けの基本は

- はんだづけをしづらい場所から

- 次の工程やのちのちのメンテナンスのことを考えて

が原則。

ちょいちょい解説も挟んでいるのでおわかりかとは思いますが、ある程度配線材の長さに余裕を持たせておかないと思わぬ断線などのトラブルにつながりかねませんし、修理・改造をするときに非常にやりづらくなります。

また、先に手前の配線をしてしまうと奥の配線をするときに手前の配線が超邪魔になります。

はんだごては先だけでなく金属部分全体が熱を持ち、先につけた手前のリード線に触れるとその被覆が溶けたり。

それでも断線してなければ音は出るっちゃ出ますけど長期的にみてトラブルのリスクが増します。

何より見た目がダサい。

あっ、こいつやらかしたな、って思っちゃう。

もちろん慣れてくると自分でやりやすい配線の方法や順番が見つかってくると思います。

必ずしも今回解説した順番を遵守する必要はありませんが、基本形のひとつとして参考にしていただけれは。

FENDER ジャズベースの配線まとめ

- ジャズベースの場合、ピックアップの出力はボリュームポットの3番端子ではなく2番端子に結線する。

- ベースの配線はリード線に余裕を持たせるなど次の作業のしやすさやメンテナンスのことも考えて行う。

ジャズベースにはピックアップセレクターのスイッチ類がなく、自体は非常にシンプルな部類。

なおピックアップ自体は弦だけでなく金属に反応します。

なので、配線が終わった後はアウトジャックプットジャックからアンプにつないでポールピースをドライバーなどでコツコツ叩けば正常に音が出るか確認することができます。

コントロールパネルをボディーにつけずとも、また弦が張っていない状態でもチェック自体は可能なので、パネルを取りつける前に一度テストしておくと何か間違いやトラブルがあった際にまたパネルをはずさずに済みます。

もちろん配線が終わったらきちんと音が出るかテスト、チェックをしておきましょう。

それでは皆さま、よきジャズベースライフを。

.jpg)

各部名称-100x100.jpg)

ディスカッション

コメント一覧

JB62保有「PJ-40]も ボリューム上げても音が大きくならず

低音フロントピックアップ&フロントボリュームをギターワークスを

通して購入 御社説明文のごとく半田付け順序を守らなかったせいか不調続き 現在ではボリューム上げてないのにアンプから音が出る「トーン」上げても音が大きくなる ボリューム250Kが破損してしまったのか?又配線を御社の通りやりなおせば良いのか提言をお願い致します

コメント頂きありがとうございます。

JB62ベースでフロントピックアップがプレベタイプのモデルとお見受けします。

もしあまりご経験がないようであれば一から配線をやり直すのが確実です。

私自身はギターワークスさんのピックアップ・ポットのシステムは扱ったことはないので松村様のベースについてはなんとも言えないところもあります。

しかし、電池を入れるアクティブタイプのものでなければページ内にてご紹介した配線方法で問題ないかと思います。

全く問題ないように見えてもはんだ付けが甘かったり、よく見えないけど実は接触してはいけない部分が接触していたりで不具合が起こることもあります。

下手に原因を探るよりも最初からやり直しが早いことも多々あります。

一度全体の配線をやり直しても同じ症状の場合は、パーツがダメになっている可能性が高いので交換するとよいでしょう。

ポットやコンデンサなどのパーツも長い期間を経て劣化します。

最後になりましたが、本サイトは私個人の趣味でやってるだけで法人ではないです(笑)

自身が気楽にやりたいがために現状本名は名乗らずにやっております。

匿名の失礼をお許しください。

(ひとまずは頂いたお名前でコメント好評しておりますが、松村様も匿名をご希望の場合は修正いたいますので、お申し付けください。)

管理人さま早速のご回答ありがとうございます 友人から買い取ったベース「H12年]を川越丸広山野楽器店員に見て頂いた時にフロント・ピックアップが不良「ボリューム上げても大きくならない」と提言され部品購入 同封された実態配線図はPJ-40タイプ[H2年丸広で購入 安価で軽かったので] ポット.底面を3ノブ.ジャックまで配線おかしいと思いPC閲覧 管理人様に届き実施してみます

私も実物をみておりませんので、明後日の方向のお答えをしてしまったかもしれません。

その場合はご容赦ください。

配線し直しやポット、コンデンサ交換で直らないことはないかとは思いますが、最悪の場合ピックアップ故障の可能性もゼロではありませんので。

無事直ってまた元気に音が出るようになりますように。

(前回のコメントは削除せず、匿名とさせていただきました。)

はじめまして。知人に譲り受けた古いグネコロゴのJAZZベース音が出ないので修理しようと思い 色々配線図を検索して管理人様のページを見つけました。丁寧な説明ですごく解りやすく挑戦してみようとおもいます。

電気関係は苦手ですが頑張ってみます。有難う御座います。

やったー!これマッタ 譲り受けたピックアップに交換したら音が出るようになりました。ピ

ックアップの下にアース(だと思う)スポンジクッションに緑のコードがついてる銅板がついててこれの処理が少し迷いましたが直りました。音出ました!! 有難う御座います。

>西明石のジュン坊さん

コメントありがとうございます!励みになりますですハイ。

スポンジクッション下の銅板&緑のコードは見てみないとなんとも言えませんが、そういった類は大抵ノイズ対策なのでアースに落としておけば大丈夫です。

他にアースにつながっている部分にはんだ付けして、最終的にジャックのアース側の端子につながればオッケーかと。

少しでもお役に立ててよかったです。良いベースライフをお送りください。

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)